若鮨について

about us

創業は、10席余りのカウンクーから。

「いつ行っても旨い」

と云われ続けるのが老舗の使命。

今から55年前の1968年、甲府市中心街にて産声をあげた、若鮨。

それから、今日に至るまで、若鮨は地元・山梨の皆様に愛され続けてきました。

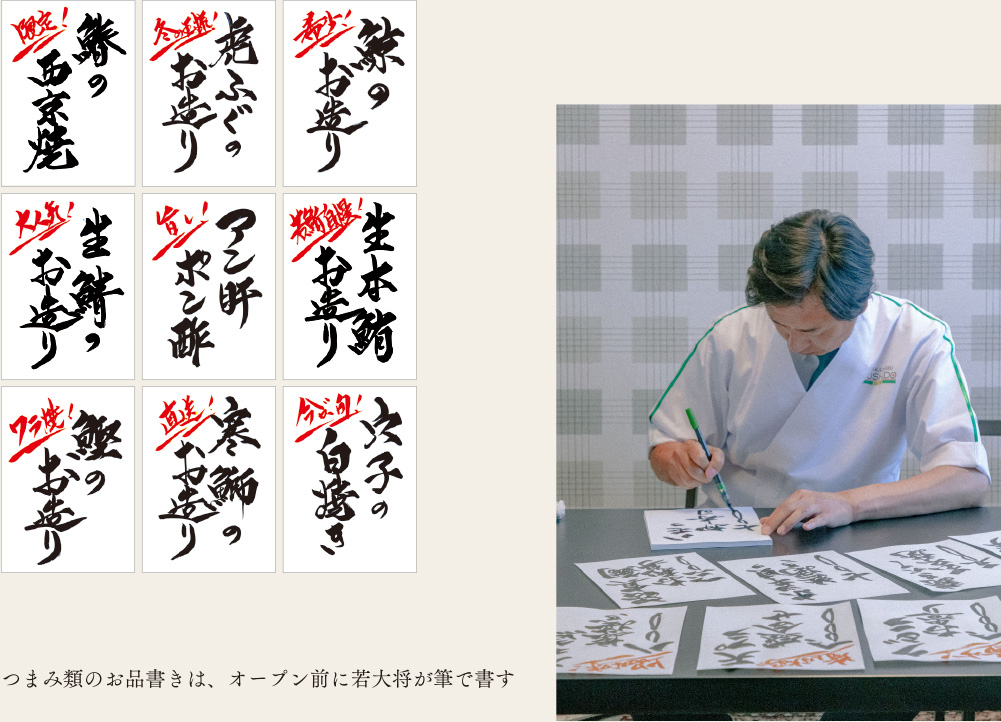

「私ども若鮨は、お客様に育てて頂いた鮨屋です」と、いうのは創業者の言葉。創業以来、ただひたすら「お客様にご濡足いただけるお店で在りたい」という一念で半世紀を歩んできた若鮨は、「粋」が根付く店。心を砕いて仕込み、もてなす、味は勿論、店の雰囲気にも心を配る。「いつ行っても旨い」と言われるために、伝統と革新、どちらも大切に守り、創造していくことを使命とし、営業を続けてきました。

鮨を食べようと思い立った時、心に浮かぶ鮨屋があることは、幸せなこと。その心に浮かふ店の一つに、「若鮨」があることを願います。

若鮨の使命

一心不乱

日本古来より伝わる伝統に裏打ちされた技や知識を大切

にしながらも、時代の半歩先を提供する為に「改革の日

常化」を使命とする。

創業より育んで頂いている地元甲府・山梨に感謝を込め

て、魅力ある商品・サービスを多くのお客様に味わって

いただく。

経営理念

若鮨魂

wakazushi spirit

価値ある商品・サービスをより多くのお客様に味わって

いただき、共に進歩・発展・拡大・繁栄を目指す

生真面目と言えるほどまで

口にする人のことを考える。

鮨を活かすは握り方次第。若鮨の握りは一貫ずつ個性があって、いずれも主役。人肌を保つことに神経を配りながら、1本(二升)のシャリを丁寧に握り、ネタをのせる。「握る」という所作には、伝統に敬意を示す若鮨の心技体が詰まっている。

豪快な炎が

滴る旨さを物語る。

カウンター席前の煮焼きステージから立ち上がる豪快な炎は、食を盛り上げる演出であり、素材の味をより引き立てるために欠かすことのできない大事な一手間。「炙り」の加減は、経験と勘がモノを言う職人技。香ばしい香りが、そそる。

職人の技によって、

魚がさらに美味しくなる。

選り抜いた魚を主役にする仕事。この「捌き」によって、うまいものが、さらにうまくなる。こうしてすべての鮨ダネに隅々まで手を入れ、お客様に届けるのが若鮨流。名店と呼ばれる店の美味と言われる一皿は、こうして磨かれ、守られていく。

一切手抜きなし。

鮨屋の出汁巻き卵。

鮨を引き立て、心もお腹もほっこり満たす鮨屋の「焼き」。握りはもとよりつまみだって楽しみたいなら、外すべからずは玉子焼き。お出汁と一緒にしっかり溶いたたっぷり玉子を、強めの火力で焼き上げる。老若男女に笑顔を誘う。食事は常に、楽しむもの。

味よし、雰囲気良し、

五感に訴える鮨。

気楽に親しみやすい雰囲気で在りながらも、伝統的な江戸前寿司の技術でしっかりと握った上質な鮨で、舌の肥えた地元のリピーター様にも常に新鮮な驚きと心に残るひとときを。もてなしに対する心意気は、食のみならず、店のいたるところに表れている。

真摯な姿勢が生み出す、

凛とした鮮度。

魚によって仕込みは変わり、皿の上には日々新たな出会い。美しく、鮮やかに並べられた鮨や料理は、口にするより先に心も躍る。一貫一貫、几帳面かつ丁寧な素早い仕事で、鮮度を保ったままお客様の元へ。いつだって、客を飽きさせないのが「活かす」という技。

店舗について

hospitality

伊勢神宮正殿の

建築様式

茅葺屋根に白木の掘立造り。

若鮨は、伊勢神宮正殿の「唯一神明造り」の神棚に守られる。

伊勢神宮と同様の茅葺き(かやぶき)屋根の神棚は、伊勢の神棚の特徴として古くから根付いている伝統の形。伊勢ならではといえる、簡素でありながら厳粛な強さを感じさせる姿の神棚であり、全国で唯一、伊勢神宮のお膝元である伊勢市でつくられる特別なものだ。

この神棚の大きな特徴の一つは、一社造。伊勢神宮を模した宮形は、お社の原型であり、これからも変わらないもの。華美な装飾こそないものの、贅沢な材料を使用して造られ、咸風堂々としている。茅葺きの特徴とともに、受け継がれてきた一社造は、変わることのない原型と呼んでも過言ではないだろう。風格と伝統を、仔まいから感じ取ることができる。

伊勢の神棚は、お神札(おふだ)の祀り方にも特徴がある。一社宮では、お神札を手前から、天照皇大神宮、氏神神社、崇敬神社の順におまつりする。2,000年の歴史を有し、日本人の「心のふるさと」とも称される伊勢神宮の神々が、若鮨の守り神。

瓦

国宝・姫路城を手がけた

職人が焼いた装飾瓦

一説では4,000年とも、5,000年とも言われる瓦の歴史。日本書紀によれば、日本の瓦の歴史は、西暦588年の飛鳥寺建立時に中国から伝来したのがはじまりとされている。日本全国に普及したのは、それよりもずっと後の江戸時代。「火災を防ぐ」という目的で、民家にも瓦を葺くようになったことがきっかけだ。

多孔質セラミックであるいぶし瓦の特徴のひとつが強さ。屋根材の多くが10〜20年で寿命を迎えてしまうが、一般的に倍以上の耐久性を発揮。そんな強くて優しいいぶし瓦。若鮨の空間の象徴となっている素材もこちらだ。ユネスコ世界遺産・姫路城の平成の大菩薩でも瓦を焼いた。「光洋製瓦」が手がけた素材を採用。自然素材であるいぶし瓦の強くて美しい風合いを、空間のアクセントとして、建物全体を包む壁材として活かした。また、土と炭素という自然素材だけでできている点も愛される理由。人にも地球にも優しい素材に囲まれて、日本の文化「寿司」を愉しんでいただきたい。

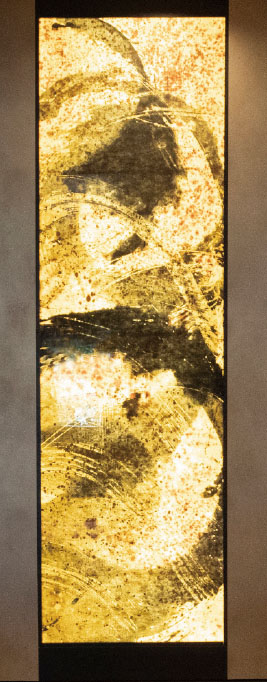

染色和紙

海底を感じる染描紙で、

枠な空間の演出

壁面を彩るのは、和紙作家・坂本直昭が手がけた和紙。世界各地へ赴き、その土地の空気を纏いながら和紙を染める坂本氏は、もともとマグロ築地仲介人であったという鮨に縁のある人物だ。

作家ではなく職人として制作に没頭する坂本氏。優しい風合いのものから、力強く硬いもの。銀色に輝く白や、漆黒の中に輝く藍、燃えるような朱など、土地の自然や水、空気をそのまま描き出すことを得意とする。若鮨の空間を彩るのは、海底を感じる作品群。「驚」の妙は、鮨の味わいとともに、記憶に深く刻まれる。

庭園

歩むたび、眼に映る新しい光景。

代表的な庭園の様式を凝縮し、日本の自然風景をコンパクトに表現。

大中小三つの石を組むことは、日本庭園の黄金律のようなもの。「三尊石」と呼ばれるこの組み方は、見た目の美しさゆえに古くから好まれ、枯山水において欠かせない要素の―つでもあった。水を使わずに自然風景を表現する際に主役を担うことも多い。

若鮨エントランス正面の鉄平石のアプローチから石庭に目をやれば、リズミカルな石の配置と三本のシンボルツリー。変わりゆく自然風景のように、一歩進むごとに変わっていく光景を楽しむことができる。ただ鑑賞するだけでなく、空間に表現される思想を読みとくのも面白い。

甲州鬼面瓦

災いを追い払う気迫に溢れ

幸福を見守る鬼面瓦

約300年の歴史を誇る南アルプス市加賀美地区の瓦づくり。加賀美地区は粒子の細かい粘土層が露出し、良質の水が容易に得られたことを背景に、瓦づくりが発達し、最盛期の昭和25年頃には約30軒を数えた。

甲州鬼面瓦は伝統技術を凝縮して平成元年に開発された新たな伝統美。土練りやかけやぶり、みがき等の伝統技法で一つひとつ手作りされるため、一つずつに異なる表情がある。その面は、災いを追い払う気迫に溢れている若鮨に訪れるお客様を日々守り続けている。

会社概要

corporate

- 会社名

- 株式会社 若鮨

有限会社 若鮨デリカフーズ

- 住所

- 〒400-0043 山梨県甲府市国母8-3-11

- 電話番号

- 055-225-2228

- FAX番号

- 055-225-2040

アクセス

access

若鮨 本店

〒400-0043 山梨県甲府市国母8丁目3-11

055-225-2228

営業時間

11:00~21:30(ランチタイム 11:00~16:00)